我院李春花老师课题组在《物理评论快报》发表重要研究成果

2023-04-17

来源:辽宁师范大学

作者:周媛

浏览次数:

近期,我院李春花老师课题组基于北京谱仪ΙΙΙ实验在正负电子对撞中观测到一个新的产生奇特强子态Χ(3872)粒子的过程e+e-→ ωX(3872),该研究结果已发表在《物理评论快报》上[Phys. Rev. Lett. 130, 151904 (2023)]。《物理评论快报》(Physical Review Letters,简称PRL)是物理学领域的顶级学术期刊。

根据粒子物理标准模型,组成物质世界的基本粒子有夸克和轻子。除了“传统”强子(两个夸克组成的介子、三个夸克组成的重子)之外,还可能存在多夸克态、夸克胶子混杂态、强子分子态和胶球等包含更复杂结构的“奇特”强子。实验寻找并研究奇特强子态对于验证和发展理论模型起到非常重要的作用,是粒子物理界的前沿和热点课题。类粲夸克偶素X(3872)是奇特强子态领域最具代表性的粒子之一,关于其性质的研究一直是该领域的热门前沿课题。在过去的二十年中,实验上对它进行了大量的研究,确定了其自旋宇称量子数,精确测量了其质量和宽度,另外还发现了它的一系列衰变过程。然而如何解释X(3872)的组成结构依然没有定论,寻找它的新的产生机制是另一个探究其内部结构的重要途径。

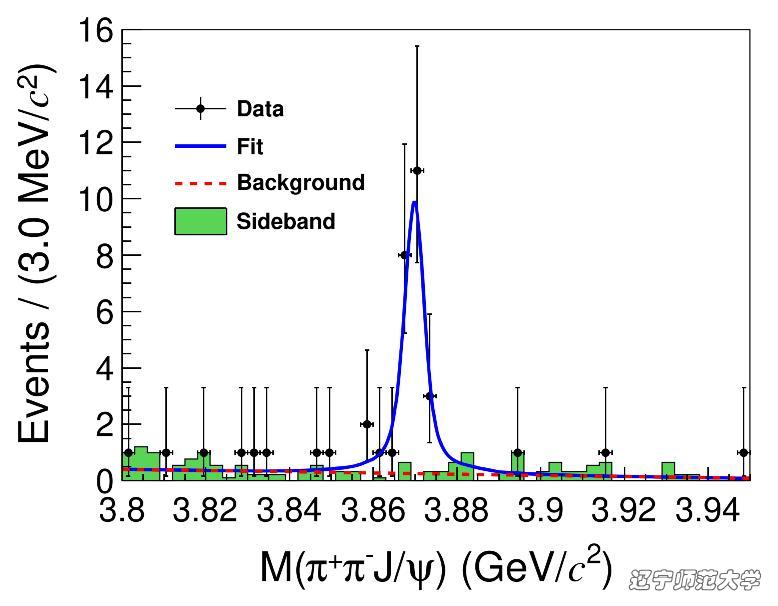

该研究利用BESIII实验在4.661-4.951 GeV能区采集的世界上最大的正负电子对撞数据寻找X(3872)新的产生过程e+e-→ωΧ(3872),其中X(3872)通过其衰变过程X(3872)→π+π-J/ψ来重建。共观测到了24.6±5.3stat个信号,显著性为7.8σ。这是世界上首次观测到e+e-→ωΧ(3872)过程。另外该研究还测量了各个能量点e+e-→ωΧ(3872)的产生截面,结果显示信号可能来自一个共振结构的强子跃迁。这些发现为X(3872)和奇特强子态的研究提供了重要的实验信息。

根据国际大型合作组文章作者署名惯例,文章作者按合作组成员姓氏首字母顺序排列。根据合作组文章贡献认定规则,我院李春花老师为该文章的第一作者和通讯作者,文章的主要贡献者还包括其指导的研究生韩文颖、任旷洁和姜赛赛。

该工作得到国家自然科学基金青年项目,国家自然科学基金辽宁师范大学理论物理学术交流和人才培养平台建设项目,和辽宁师范大学高端科研成果培育项目资助。

更多阅读:

上一篇:没有了

下一篇:学校与朝阳市教育局开展“访企拓岗促就业”专项行动